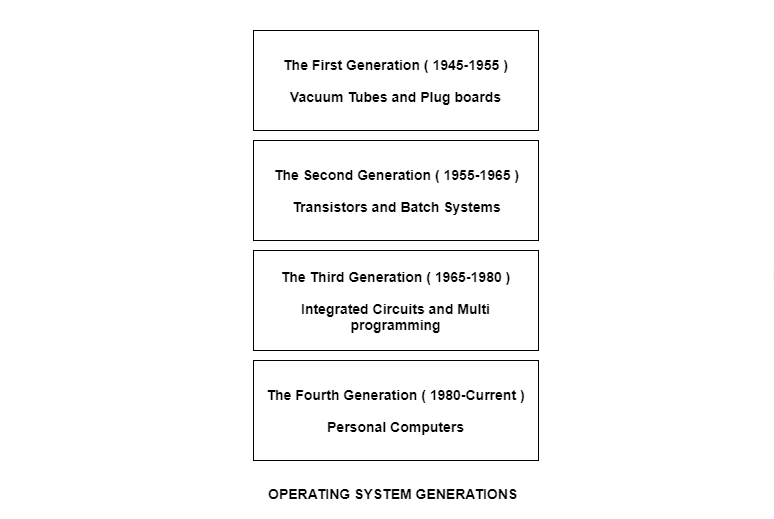

操作系统的世代

操作系统 随着时间的推移不断发展。因此,可以使用操作系统的世代来描述它们的演变历程。操作系统可以分为四个世代。描述如下−

第一代(1945-1955年):真空管和插板

直到第二次世界大战,数字计算机才得到建造。当时建造了带有机械继电器的计算引擎。然而,机械继电器非常缓慢,后来被真空管所取代。这些机器非常庞大,但仍然非常慢。

这些早期计算机由一个人群设计、建造和维护。当时还没有编程语言,也没有操作系统,因此所有编程都是用机器语言完成的。所有的问题都是简单的数值计算。

到了20世纪50年代,出现了穿孔卡片,这改善了计算机系统。编程不再使用插板,而是将程序写在卡片上并读入系统。

第二代(1955-1965年):晶体管和批处理系统

晶体管 的发展导致了可以被制造和销售给付费客户的计算机系统的发展。这些机器被称为大型机,锁定在有空调的计算机房间里,并由工作人员操作。

引入了 批处理系统 以减少计算机中的浪费时间。输入房间收集了一盘满满的作业,然后读入 磁带 。然后,将磁带倒回并装载到磁带驱动器上。然后,加载批处理操作系统,该系统从磁带上读取第一个作业并运行它。输出写在第二个磁带上。在整个批处理完成后,会移除输入和输出磁带,并打印输出磁带。

第三代(1965-1980年):集成电路和多道程序设计

直到20世纪60年代,有两类计算机系统,即科学和商业计算机。IBM将它们合并为System/360。它使用了集成电路,并在性价比上提供了主要优势,超过了第二代系统。

第三代操作系统还引入了 多道程序设计 。这意味着在作业完成I/O操作时,处理器不会处于空闲状态。处理器上安排执行另一个作业,使其时间不会被浪费。

第四代(1980年至今):个人计算机

随着大规模集成电路的发展,个人计算机变得易于制造。这些芯片上包含了数千个晶体管在一个平方厘米的硅上。由于这些原因,微型计算机比小型计算机便宜得多,这使得个人拥有一台微型计算机成为可能。

个人计算机的出现也导致网络的发展。这创造了网络操作系统和分布式操作系统。用户在使用网络操作系统时意识到了网络的存在,并可以登录远程计算机并在计算机之间复制文件。

极客笔记

极客笔记